(ーーここから記事の内容になります。文章を分かりやすくするため、一部割愛、要約、追記する場合があります。(注釈:)部分は私個人の意見です。ーー)

冬の風邪とインフルエンザの季節が異常に早く始まったため、親たちは子供用タイレノールやその他の小児用医薬品を買いだめしており、大手薬局チェーンは同製品の購入を制限しています。

これは、子どもの呼吸器系疾患が急増し、冬が近づくにつれてインフルエンザ、COVID-19、呼吸器合胞体ウイルス(RSV)の患者が同時に増加する「トリプルデミック」に直面していることを受けた動きとなっています。

消費者ヘルスケア製品協会(CHPA)によると、できるだけ多くの人に医薬品を提供するための努力は、需要の増加を考慮すると、理にかなっているとのことです。

(注釈:買占めを防止するとうことですね。)

「この10年間で最も早いインフルエンザのピークを迎えています。その結果、小児用内服鎮痛剤の売上は、昨年の同時期と比較して65%増加しています。」と業界団体は述べています。

インディアナポリスにあるライリー・チルドレンズ・ヘルスの小児科医、シャノン・ディロン博士はAP通信に、「この時期にしては、過去数年間に見たことがないほど多くの病気の子供がいる…」と語っています。

それでも「広範な不足はない」ため、製薬会社は供給量を補充するために24時間体制で製造施設を稼働させていると、CHPAは述べています。

(注釈:まだ不足の兆候が始まったばかりなので、生産量を増やすことで対応可能だという判断のようですね。)

【製品の制限】

CVSヘルスは、9,000以上の薬局とオンラインで、すべての子供用市販解熱剤に対し、製品の制限を2種類設けている、と、CBSマネーウォッチに回答しています。

また、ウォルグリーン(注釈:これもチェーンのドラッグストアです。)は、オンラインでの購入を1回の注文で解熱剤を上限6個に制限しています。Rite Aidは、4オンスのグレープ味の子供用Tylenolのオンライン購入を最大4個に制限しています。

“需要の増加と様々なサプライヤーの課題のために、店頭小児用解熱剤は、国全体で制約を見ている “ウォルグリーンは、電子メールで声明をCBS MoneyWatchに語った。現在行われている制限は、 “可用性をサポートし、過剰な購入を避けるための努力は、”ディアフィールド、イリノイ州を拠点とし、ほぼ9000米国の場所を実行する会社を追加しました。

「我々は、高い病気の発生率に起因する小児および成人店頭風邪/インフルエンザ薬と解熱剤/鎮痛剤の高い需要を経験している “とライトエイドは電子メールで述べている。

店の棚に必要なものが見つからない人は、他の選択肢を薬剤師に尋ねるべきだと、フィラデルフィアを拠点とするドラッグストアチェーンは、全国で2,200以上の店舗を運営していると助言している。

食品医薬品局(FDA)によると、市販品以外では、処方箋薬の抗生物質アモキシシリンも需要増で品薄になっているという。この薬は、子供の鼻や喉の感染症の治療によく使われる。

(ーーここまでが記事の内容ですーー)

ということで、、、

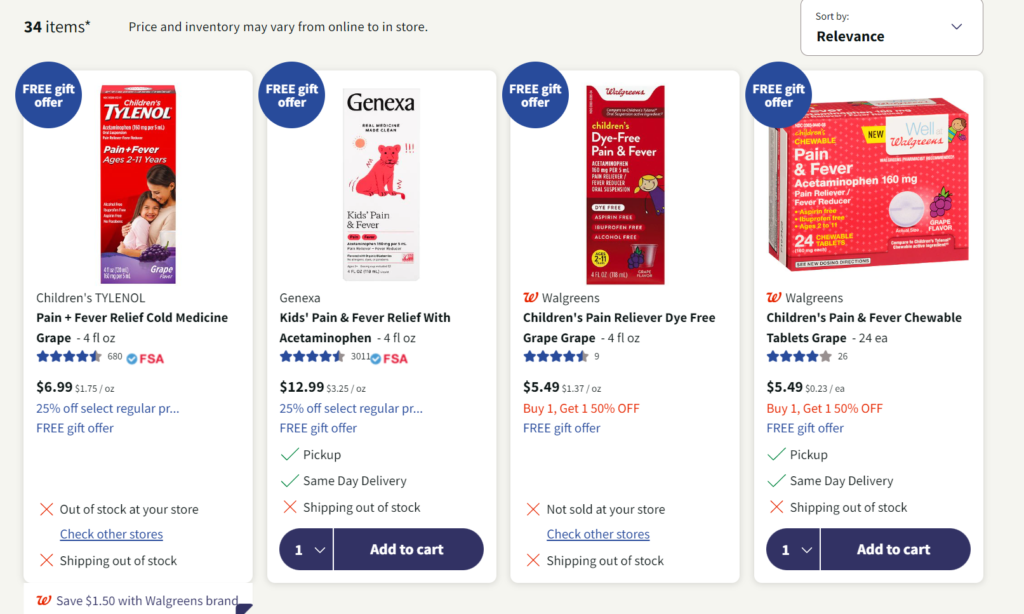

ウォルグリーンのHPをチェックしてみました。

https://www.walgreens.com/search/results.jsp?Ntt=childrens%20tylenol

検索結果に上がってきた子供用タイレノール飲み薬は、全部「Out of stock(在庫切れ)」になってました。

「個数制限」どころか、買えない感じですね。

ただ、小売店って基本的に、オンラインよりも店舗に並べる方を優先すると思いますので、店頭では「それなりに」売られているのかな、とは思います。(この辺は、ちょっと米在住の友達に確認しようと思います。)

まあ、薬の個数制限ぐらいは「想定範囲内」ですので、何とも思わないですけどね(^^;)

我が家で痛み止めを使用するのは、外科的な痛み(怪我の類。)の時だけなので、解熱鎮痛薬を備蓄する必要ないと思っています。

それよりも漢方薬や、サプリメントを多めに備蓄しています。

世界中で「不足」のニュースが多いですけれど、不足するからと言って大慌てで備蓄することはしていません。自分や家族にとって生きていくうえで必須のものかどうか?とよく考えてから買っています。(成長しましたw)

備蓄はお金がかかりますし、場所も取るからね(^^;)

ということで、今日はこの辺で。

皆さんの健康が守られますように!

当ブログの一部、及び全部を無断転載、再編集など行なうことはお控えください。 商用目的ではない個人ブログやYoutubeを含むSNS等での引用は、こちらのブログ元のリンク( https://sonaeru-san2nd.com/ )を明記いただければ、問題ありません。

ブログ内でご紹介する内容は、病気の診断、治療、治癒、予防、あるいは生命の保護を保証するものではありません。 当方は医療従事者ではございません。製品等の選択、ご購入、ご使用に関しては、ご自身でご判断いただくか、かかりつけ医にご相談して頂きますよう、お願い申し上げます。

当記事は海外サイトからの引用が多く含まれます。出来る限りエビデンスが確認できる情報を掲載しておりますが、エビデンスを確認し切れない場合もございます。

最終的な情報の精査は、ご自身のご判断になりますことをご理解下さい。